Putins Krieg gegen Frauen begann nicht am 24. Februar 2022. Er begann lange vor der vollumfänglichen Invasion der Ukraine. Er begann vor der Krim, vor 2014. Und er findet nicht nur in der Ukraine statt.

Er findet auch innerhalb Russlands statt. Durch Gesetze gegen Frauenrechte, gegen LGBTQ+-Menschen und durch Gesetze, die von Geburtenraten besessen sind. Durch Erzählungen, die den starken Mann, den Macho-Helden und die gehorsame Ehefrau verherrlichen. Durch Schweigen und Toleranz gegenüber geschlechtsspezifischer Gewalt – besonders im häuslichen Umfeld.

Aber Putin hat diesen Krieg nicht erfunden: Er hat ihn von der Sowjetunion geerbt. Mit ihren Kriegsregeln. Mit ihrem Imperialismus und Kolonialismus.

Im Juni 1940 marschierten die Sowjets in Estland ein. Zwei Monate später wurde Estland formal an die UdSSR angegliedert. Dann kamen die Nazis. Danach, 1944, erneut die Sowjets. Die zweite sowjetische Besatzung begann – diesmal weitaus brutaler als die erste. Und auch hier, wie während des gesamten sogenannten „Großen Vaterländischen Krieges", entfesselte die Sowjetunion ihren Krieg gegen Frauen.

Dort beginnt das Buch Putins Krieg gegen die Frauen. Mit der Geschichte einer estnischen Frau – der Großtante der estnisch-finnischen Schriftstellerin Sofi Oksanen. Oksanens Buch erschien 2023 in Finnland und wurde zwischen 2024 und 2025 in mehrere Sprachen übersetzt.

Heute spreche ich über dieses Buch.

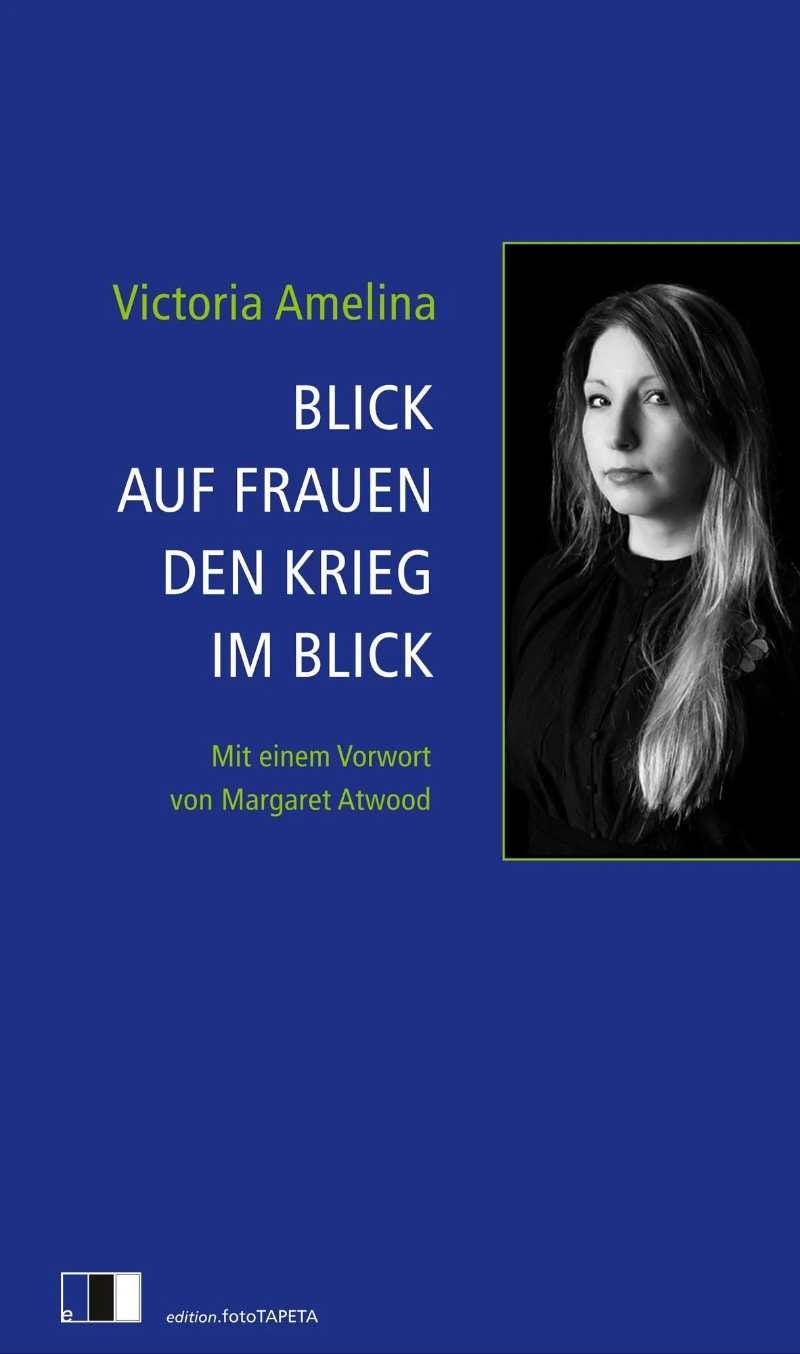

Aber auch über ein anderes, das 2025 weltweit veröffentlicht wurde. Es ist der posthume Text von Viktoriia Amelina: ukrainische Schriftstellerin, Dichterin, Aktivistin. Ihre Tötung durch die Russen machte am 1. Juli 2023 weltweit Schlagzeilen. Ihr unvollendetes Werk trägt den Titel: Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary. Auf Deutsch: Blick auf Frauen den Krieg im Blick.

Zwei Bücher, die es verdienen, zusammen gelesen zu werden. Sie sind durch einen gemeinsamen Faden verbunden, in drei Worten: Frauen. Krieg. Gerechtigkeit.

Die Gerechtigkeit, nach der Amelina suchte – indem sie das Leben ukrainischer Frauen dokumentierte, die Widerstand leisteten und daran arbeiteten, ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu helfen, um sowohl Leben als auch Erinnerungen zu bewahren.

Die Gerechtigkeit, die Oksanen fordert – für jede Frau, die unter dem russischen Imperialismus zermalmt wurde, einschließlich der Frauen vergangener Generationen.

Folgt mir.

Die Stimme, die nie zurückkehrte

»Meine Großtante wurde nicht als Stumme geboren«

So beginnt Putins Krieg gegen die Frauen.

1944, während der sowjetischen Wiederbesetzung Estlands, wurde Oksanens Großtante von sowjetischen Offizieren mitgenommen. Verhör. Eine ganze Nacht lang. Sie kehrte nach Hause zurück und schien äußerlich unversehrt. Aber sie sprach nie wieder. Nur zwei Worte: „Ja, geh weg." Was auch immer man sie fragte – immer dieselbe Antwort: „Ja, hör auf."

Sie heiratete nie. Hatte keine Kinder. Traf niemanden. Verbrachte den Rest ihres Lebens mit ihrer alternden Mutter. Die Familie verstand. Oksanen verstand. Sie wurde vergewaltigt. Sexuell gefoltert. Sie verstummte.

Als Russland seine großangelegte Invasion in der Ukraine startete, erlebte Oksanen ein Déjà-vu. Es fühlte sich an wie in den 1940er Jahren – als würde jemand immer wieder auf „Replay" drücken. Diese bedrückende Stille aus ihrer Kindheit – die Stille ihrer Großtante – verwandelte sich in eine Stimme in ihrem Kopf. Sie wurde zum Anlass zu schreiben. Sie wurde dieses Buch.

Das Muster tritt hervor

In Putins Krieg gegen die Frauen zeichnet Oksanen den Einsatz sexueller Gewalt durch russische Soldaten in der Ukraine nach – nicht nur dort, sondern als Teil eines langen, gut dokumentierten, brutalen Musters. Sie verbindet die Ukraine mit Ruanda. Mit Bosnien.

Sie erklärt, wie sich die Beweissammlung und rechtlichen Rahmenbedingungen durch aufeinanderfolgende Prozesse und Tribunale entwickelt haben. Im Fall der Ukraine begann die Beweissammlung fast unmittelbar nach 2014 – professionell, systematisch, entschlossen.

Und dennoch – fast nichts geschah. Selbst wenn Täter sich selbst filmten. Selbst wenn die Verbrechen aufgezeichnet, gespeichert, archiviert wurden.

Nehmen wir Stanislav Assejev. Ein Journalist. 2017 von der Donezker Miliz entführt. In einem geheimen russischen Geheimdienstgefängnis inhaftiert. Das „Dachau des Donbass". Die Foltermethoden mit Elektroden. Werkzeuge speziell für Geschlechtsorgane entwickelt. Nicht für Informationen, sondern zur Belustigung der Wachen.

Alles, was dem Journalisten angetan wurde, wurde gefilmt. Verbreitet. Hunderte Stunden Filmmaterial. Terabytes an Beweisen. Assejev wurde 2019 bei einem Gefangenenaustausch freigelassen. Seine Kerkermeister standen nie vor Gericht.Dies war ein Test. Tragischerweise erfolgreich. „Können diese Personen ihre Verbrechen jahrelang filmen ohne Konsequenzen?" Die Antwort ist ja.

Oksanen berichtet von mehreren Fällen. Doch ihr Ziel reicht tiefer. Sie taucht ein in das „Warum" dieser sexuellen Verbrechen. Woher stammt diese Gewalt? Wie entsteht sie?

Das Buch zoomt heraus. Die Wurzeln dieser Gewalt liegen in Russland. Sexuelle Gewalt als Waffe. Der Krieg gegen Frauen entspringt dem russischen Imperialismus und Kolonialismus. Westeuropa spricht selten über russischen Kolonialismus – zu beschäftigt mit dem eigenen.

Wir haben Russlands koloniale Expansion übersehen: Sibirien. Die Krim. Das 18. und 19. Jahrhundert. Die lange Geschichte der Unterwerfung indigener Bevölkerungen. Die Zerstörung ihrer Kulturen. Sprachen. Bräuche. Die Ausbeutung ihrer Arbeit und Ressourcen.

Es gibt noch mehr Gründe für unsere Unwissenheit. Selbst unsere westliche Sprache spielt mit. Wie oft haben wir nicht-russische Künstler als „russisch" bezeichnet? Nikolai Gogol. Kasimir Malewitsch. Die Liste geht weiter.

Oksanen erklärt all das – nicht wie eine Wissenschaftlerin, sondern wie jemand, der es selbst erlebt hat. Sie ist halb Estin, halb Finnin. Sie weiß, was es bedeutet, Teil einer internen Kolonie zu sein. Mehrere Kapitel in ihrem Buch wirken wie ein Crashkurs in russischem Kolonialismus – für diejenigen von uns, die darüber nie unterrichtet wurden.

Der Mythos, der alles rechtfertigt

Aber der Kern ihres Buches ist nicht was passiert ist. Es ist das Warum. Warum werden russische Soldaten so bereitwillig zu Kriegsverbrechern?

Die Antwort liegt nicht in der Psychologie oder Anthropologie. Sie liegt im Mythos des Großen Vaterländischen Krieges. Nach russischer Logik war das Hauptverbrechen der Deutschen nicht der Holocaust. Es war der Angriff auf die Sowjetunion. Unter dieser Erzählung war alles, was sowjetische Soldaten taten, um zu gewinnen – einschließlich Massenvergewaltigungen – gerechtfertigt. Und ist es immer noch. Nach der gleichen Logik bedeutet „Entnazifizierung" der Ukraine, alles zu löschen, was das russische Imperium bedroht.

Dieses Muster führt direkt zum heutigen Krieg gegen die Ukraine.

Im Dezember 2022 begann die Duma, ein Gesetz auszuarbeiten. Es hebt die Verantwortlichkeit für Verbrechen auf, die in russisch besetzten Gebieten begangen wurden – wenn sie „im Interesse des Vaterlandes" begangen wurden. Im Sommer 2023 verabschiedete die Duma ein weiteres Gesetz: Teilnehmer an der Ukraine-„Spezialoperation" erhalten Schutz vor Strafverfolgung für „kleine und mittlere" Verbrechen.

Die Verbrechen der Soldaten werden in Heldentaten verwandelt.

Koloniale Kontrollinstrumente

Reicht das aus, um die Folter in Donezk zu rechtfertigen? Die Gewalt gegen Frauen in allen von Russen besetzten Gebieten?

Die Geschichte lehrt uns: Jeder Mensch kann bestimmte Taten begehen, wenn er den anderen nicht mehr als Menschen betrachtet. Entmenschlichung des Feindes. Der besetzten Zivilisten. Ein Schlüsselaspekt kolonialer Mächte.

Oksanen trifft den Kern des russischen Problems. Es ist das letzte verbliebene Kolonialimperium. Wendet weiterhin koloniale Praktiken an. In seinen internen Kolonien. In Ländern, die es weiterhin als externe Kolonien unterjocht.

Sie untersucht den russischen Kolonialismus Aspekt für Aspekt in seiner historischen Kontinuität von der Kolonisierung Sibiriens und der Krim im 18. und 19. Jahrhundert bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus.

Unter den kolonialen Praktiken ist systematische Gewalt ein typisches Kontrollinstrument. Besonders sexuelle Gewalt. Vergewaltigung wird nicht nur als Waffe eingesetzt, sondern auch als Botschaft. Als Politik. Und sie ist systematisch. Sie soll demütigen, terrorisieren und Familien zerbrechen. Frauen werden vor Angehörigen vergewaltigt. Mütter, Ehefrauen, Schwestern werden ins Visier genommen, um eine Botschaft zu senden. Es hat auch demographische Dimensionen: Vergewaltigung, um zu traumatisieren und so Frauen daran zu hindern, künftig Kinder zu bekommen. Um zu kastrieren, zu sterilisieren, auszulöschen.

Der schockierendste Aspekt

Es gibt einen Aspekt, der noch schockierender ist als alle anderen. Für den die koloniale Mentalität allein keine Erklärung bieten kann.

Wie kann eine Frau dies unterstützen?

Im Frühjahr 2022 rief der 27-jährige russische Soldat Roman Bykowski seine Frau Olga von der Front an. Das abgefangene Telefonat zeigt, dass die Ehefrau ihrem Mann erlaubte, ukrainische Frauen zu vergewaltigen – vorausgesetzt, er benutzte ein Kondom. Olga und Roman haben ein Kind. Seine Schwiegermutter? Ebenfalls stolz auf ihren Schwiegersohn, den Kriegshelden. Und sie ist nicht allein.

Andere Mütter, Ehefrauen, Freundinnen – sie hören zu, nicken, unterstützen. Wie Tatjana Solovyova, die am Telefon aus Kaliningrad mit ihrem Soldatensohn über die besten Methoden zur Folterung von Gefangenen diskutiert. Auch Geld spielt eine Rolle. Soldaten bringen Einkommen. Oder Entschädigung, wenn sie sterben.

Und wenn Mädchen wie die 16-jährige Daria Fischun sich äußern – vergewaltigt während der russischen Besatzung von Cherson – kommt der schlimmste Missbrauch online von russischen Frauen. Viele von ihnen sind selbst Mütter.

Als russische Mütter einst rebellierten

Aber es war nicht immer so. Während des sowjetisch-afghanischen Krieges, als die Opferzahlen stiegen und Informationen streng kontrolliert wurden, begannen Mütter einberufener Soldaten, sich zu organisieren. Sie suchten Informationen über ihre Söhne und protestierten gegen die Bedingungen und den Mangel an Transparenz.

Dieser Grassroots-Aktivismus führte zum Komitee der Soldatenmütter. Ihre öffentlichen Proteste trugen zur wachsenden Ernüchterung über den Krieg bei – ein entscheidender Faktor, der die öffentliche Meinung gegen den Konflikt und gegen den Militarismus des sowjetischen Regimes wendete.

Und Putin lernte die Lektion. Als er an die Macht kam, führte er sofort Krieg gegen Frauen.

Vor den Gesetzen kam das Narrativ: Feminismus sei ein westlicher Import, der die Seele der russischen Nation zerstören wolle.

Die Mission dieser Nation? Die Welt vor dem „globalistischen, liberalen, westlichen Virus" zu schützen – wobei Feminismus als einer der schädlichsten Ausdrücke gilt. Russischer Exzeptionalismus.

In Russland schien die Mission erfüllt. 2017 wurde Gewalt in Beziehungen praktisch legalisiert. Ein Duma-Mitglied, eine Frau, erklärte, es sei absurd, eine „einfache Ohrfeige" zu bestrafen. Die orthodoxe Kirche unterstützte sie. Hierin liegt die Kontinuität zwischen Putin und Stalin: die vollständige Umkehrung der proto-sowjetischen Frauenemanzipation – jener Zeit, als sowjetische Frauen als dritte weltweit das Wahlrecht erhielten.

Putin handelte schnell, nutzte Ideologie und Gesetze. Die Ideologie stammt vom Philosophen Dugin. Dann kommen die Gesetze. Dann die Anreize.

Kinder zu haben, die in den Krieg geschickt werden können, ist eine finanzielle Investition. Es zahlt sich gut aus – solange der Staat es sich leisten kann. Für die internen Kolonien – jene Regionen, von denen wir gehört haben, weil die meisten Soldaten von dort kommen – ist diese Investition Gold wert.

Ukraine: Die existenzielle Bedrohung

Die Ukraine wurde auch wegen ihrer Frauenemanzipation zu einer existenziellen Bedrohung für Russland. Nach 2014 kamen die Veränderungen schnell: Bildung, Führung, Sichtbarkeit, Rechte. Und jetzt? Frauen kämpfen – an der Front, auf dem Boden, vor Gericht, online. Überall.

Der Euromaidan war ein weiblicher Albtraum für Putin. Die Waffen der Desinformation und Diffamierung wurden voll eingesetzt.

2014 strahlte der Fernsehsender von Gazprom Furien des Maidan: Sex, Psychose und Politik aus.

Eine „Dokumentation", die Pornoclips und „Experten"-Interviews mischte. Ihre These? Der Maidan-Aufstand sei von sexuell frustrierten ukrainischen Frauen verursacht worden. Denn was sonst könnte Frauen erklären, die Gerechtigkeit fordern? Nein – bei dieser Invasion geht es nicht nur um Territorium. Nicht um den Schutz russischer ethnischer Minderheiten. Es geht um Kontrolle. Es geht darum, Stimmen zum Schweigen zu bringen. Besonders Frauenstimmen.

Für zukünftige Stimmen kämpfen

Gegen Ende des Buches bemerkt Oksanen, dass wir oft hören, die Ukraine kämpfe für unsere Demokratien. Stattdessen fragt sie:

»Wie oft haben Sie gehört, dass die Ukraine auf diese Weise auch für die Zukunft der Frauen und Minderheiten kämpft? Dass die Ukraine für ihre Töchter und Schwestern und Partnerinnen kämpft? Dass sie für alle zukünftigen Generationen von Frauen und Mädchen kämpft?

Damit sie nicht ihre Stimme verlieren, so wie meine Großtante.«

Am 5. März 2022, nur wenige Tage nach Russlands umfassender Invasion in der Ukraine, trafen sich Sofi Oksanen und Viktoria Amelina per Zoom.

Sie kannten sich durch PEN International. Sie waren Kolleginnen. Freundinnen. Schriftstellerinnen, die an Wahrheit, Sprache und Gerechtigkeit glaubten. Sofi erreichte Viktoria in Lwiw, wo sie blieb, nachdem sie ihre Mutter, ihren Sohn und ihre Familie in Sicherheit nach Polen gebracht hatte. Viktoria war gerade aus Ägypten zurückgekehrt, wohin sie mit ihrem Sohn in einen kurzen Urlaub gefahren war. Der Krieg begann, während sie dort war:

»In diesen Tagen bin ich hier, weil der Krieg für mich begann, als ich im Urlaub war. Ich war im Urlaub in Ägypten. Jetzt scheint es wie ein völlig anderes früheres Leben, das wir hatten, und ich hatte Spaß mit meiner Familie. Und dann versuchten wir am 24. Februar, ins Flugzeug nach Hause zu steigen« [...]

"Wir verbrachten also zwei Tage damit, nach Hause zu kommen, weil wir das wollten. Natürlich ließ ich meinen Sohn bei der Familie in Krakau, sodass mein Sohn in Sicherheit ist, und ich kam zurück, um tatsächlich ehrenamtlich zu helfen, und das ist es, was ich jetzt tue, versuche so viel wie möglich zu helfen, hauptsächlich nicht als Schriftstellerin, nicht als Rednerin, sondern als Person, die Menschen verbinden kann, die humanitäre Hilfe organisieren kann usw.«

In die Ukraine zurückzukehren war eine bewusste Entscheidung. Nicht leicht zu erfüllen. Aber sie kam zurück. Und begann zu helfen.

Es ist ein Gespräch zwischen zwei engagierten Frauen – Intellektuellen, die an die Kraft der Worte glauben. Sie diskutieren über die ukrainische Sprache, die Geschichte des Landes und seine Literatur. Aber sie sprechen auch darüber, was die Ukraine von Anfang an dringend brauchte: Leben zu retten. Hören Sie noch einmal Viktorias Stimme:

»Aber ich denke, das Wichtigste ist immer noch, dass Menschen in Finnland und Menschen in ganz Europa, in Kanada, in den Vereinigten Staaten auf die Straße gehen und tatsächlich ihre Regierungen bitten, uns mit unserer Luftverteidigung zu helfen. Wir brauchen eine Flugverbotszone über der Ukraine, wir brauchen Ihr Eingreifen, denn gerade jetzt, während wir sprechen, zerstören russische Streitkräfte ukrainische Städte.«

»Sie richten ihre Raketen auf Zivilisten, Krankenhäuser, Schulen, Kirchen, alles, und es ist so verheerend, und wir werden trotzdem gewinnen, aber je nachdem, ob NATO-Länder uns helfen und den Himmel schließen oder nicht, werden wir entweder Tausende von Toten haben oder Millionen. Es liegt also wirklich an Ihren Regierungen jetzt, und wenn Sie sich einige Stunden Zeit nehmen könnten, auf die Straße zu gehen, auf die Plätze zu gehen und zu fordern, dass sie uns helfen, würde das viel für uns bedeuten, das würde tatsächlich unsere Leben retten.«

Wir wissen, wie es endete.

Der ukrainische Luftraum wurde nie geschützt. Keine Flugverbotszone. Keine westlichen Jets, die russische Raketen abfingen. Niemand wollte einen direkten Zusammenstoß mit Moskau riskieren. Wir haben die Bombardierungen nicht gestoppt. Wir haben die Zahl der Todesopfer nicht gestoppt. Wir haben Victoria Amelina nicht gerettet.

In den Monaten danach wurde Viktoria eine Dokumentarin von Kriegsverbrechen. Sie reiste durch die Ukraine und sammelte Beweise. Hörte zu. Nahm auf. Half. Dann, am 27. Juni 2023, während sie in einem Pizzarestaurant in Kramatorsk zu Abend aß, schlug eine russische Rakete ein. Sie starb Tage später im Alter von 37 Jahren.

Sie hinterließ einen Sohn, eine Mutter, eine Schwester und ein unvollendetes Buch – zu 60 Prozent fertig. Dieses Buch: ein Kriegs- und Gerechtigkeitstagebuch.

"Blick auf Frauen den Krieg im Blick": ein Kriegs- und Gerechtigkeitstagebuch.

Victoria Amelina hätte in Polen bleiben können. Oder vielleicht in Berlin. Sie hatte Freunde an beiden Orten. Sie war auf Festivals gewesen, hatte Orte, an die sie gehen konnte.

Stattdessen kehrte sie nach Lwiw zurück, nachdem sie sichergestellt hatte, dass ihr Sohn bei Verwandten in Krakau in Sicherheit war. Sie evakuierte ihre Mutter und andere. Dann blieb sie. Zuerst in Lviv. Dann in Kyiw. Dann überall in der Ukraine. Nicht mehr als Schriftstellerin. Nicht mehr als Organisatorin von Literaturfestivals. Sondern als freiwillige Kriegsverbrechenforscherin.

Eine Zeit lang hört sie auf zu schreiben. Sie findet keine Worte mehr. Dann, zwischen einer Mission und der nächsten, beginnt sie wieder. Mit Poesie. Bald erkennt sie, dass sie durch das Schreiben etwas Bedeutsameres tun könnte. Im Vorwort des Buches erklärt sie, warum:

»Ich betrachte dieses Buch als eine Art Detektivgeschichte. Seit der Krieg 2014 begann, und nun mit der vollständigen Invasion, bin ich zusammen mit Millionen meiner Mitbürger in der Ukraine auf der Suche nach einer Sache: Gerechtigkeit.«

Sie suchte nach Beweisen. Sie fotografierte zerbombte Bibliotheken. Zeichnete Zeugenaussagen in zerstörten Schulen auf. Folgte den Spuren des Krieges – nicht für die Schlagzeilen, sondern für Gerechtigkeit.

»Dieser gleiche Drang verwandelte mich auch langsam zurück in eine Geschichtenerzählerin… damit ich euch die Geschichte der ukrainischen Suche nach Gerechtigkeit erzählen kann.«

Eine Galerie außergewöhnlicher Frauen. Und mehr.

Was für ein Buch ist Blick auf Frauen den Krieg im Blick? Es widersetzt sich Etiketten. Es ist teils Feldnotizbuch, teils Tagebuch, teils poetische Reflexion, teils juristisches Schriftstück. Aber vor allem ist es eine Sammlung von Porträts – Frauenporträts.

Dies sind die Frauen, denen Victoria auf ihren Reisen mit Truth Hounds begegnet – der NGO, die russische Kriegsverbrechen dokumentiert. Frauen, die Widerstand leisten. Frauen, die wiederaufbauen. Frauen, die trotz erfolgreicher Berufe sich gedrängt fühlen, diese aufzugeben, um mehr für ihr Land zu tun.

Wie Evhenia Zakrevska. Eine bekannte Menschenrechtsanwältin. Sie vertrat Familien von Demonstranten, die 2014 in Kyiv getötet wurden. Dann ließ sie alles hinter sich, um sich der ukrainischen Armee anzuschließen. Amelina schreibt:

»Sie wird lernen, wie man mit einer Kalaschnikow Panzer stoppt.«

Oder Frauen wie die geheimnisvolle Casanova. Der Spitzname einer erfahrenen Kriegsverbrechenermittlerin. Casanova – im gleichen Alter wie Amelina, 37, mit einem Sohn, langen Haaren und dem Traum, ein Buch zu schreiben. Sie dokumentierte seit 2014 Gräueltaten. Sie wollte aufhören, um einen persönlichen Traum zu verfolgen: ein kleines Haus mit Garten zu kaufen. Eine casa nova. Als die groß angelegte Invasion begann, gab sie diesen Traum auf. Sie kehrte zurück, um das Rechercheteam zu leiten.

Casanova ist der Grund, warum auch Amelina zur Dokumentarin von Kriegsverbrechen wird. Am 9. April 2022 rief Victoria sie an und fragte: Braucht ihr Freiwillige? Casanova war unsicher. Doch Victoria bestand darauf.

Sie trainierte. Sie lernte, wie man mit Überlebenden spricht. Wie man Beweise sammelt. Wie man nicht noch mehr Schmerz verursacht. Ein neues Kapitel begann. Sie begann auch, internationales Recht zu studieren – das Römische Statut, die Völkermordkonvention.

Dann ist da Tetyana Pylypchuk, Direktorin des Literaturmuseums Kharkiv. Als die Bomben fielen, rettete sie die Archive – ukrainische Manuskripte und Erstausgaben. Sie stopfte sie in schwarze Müllsäcke und bestieg mit Hilfe lokaler Soldaten einen Zug nach Westen.

Sie rettete die Werke der Erschossenen Renaissance – Schriftsteller, die in den 1930er Jahren ermordet, von den Sowjets ausgelöscht und von der Welt vergessen wurden.

»Sie sind die Sonderlinge, Ukrainer aus freier Wahl... Ihr Archiv würde dem Rest der Welt nichts bedeuten... Aber für Menschen wie Tetyana bedeuten sie die Welt.«

Tetyana wuchs mit Dostojewski, Tolstoi und Bulgakow auf. So auch Amelina. Beide sprachen Russisch, und Tetyana studierte russische Literatur. Dann entdeckte Tetyana, dass ihre Heimatstadt eine verborgene ukrainische Literaturgeschichte hatte, von der sie keine Ahnung hatte. Sie trat dem Museum bei – entschlossen, dem Rest der Ukraine die Wahrheit über ihre Schriftsteller des zwanzigsten Jahrhunderts nahezubringen.

Ein Jahr später würde Amelina in Berlin diese komplizierte Beziehung zum Russischen erklären: den Unterschied zwischen russischen Ukrainern, die legitimerweise Russisch als Muttersprache haben, und den vielen Ukrainern, die Russisch als erste Sprache geerbt haben – als Erbe der aufgezwungenen Russifizierung.

Die am Ende, wie Amelina, zum Ukrainischen wechselten als Akt der Wiedergutmachung:

»Für mich ist es einfach mein persönlicher Akt der Gerechtigkeit... Ich musste zum Ukrainischen wechseln. Also tat ich es.«

In den befreiten Dörfern

Das Buch verläuft in Episoden. Kurzgeschichten im Stakkato-Tempo. Jede nach einer bestimmten Frau benannt. Mit ihrem Team zur Dokumentation von Kriegsverbrechen ist Amelina oft die erste, die mehrere Dörfer besucht, die nach der russischen Besatzung befreit wurden.

Im September besuchen sie das Dorf Kapytolivka. Teil des Gebiets Charkiw. Sie kommen nur wenige Tage nach der Befreiung an. Auf dem Schulhof liegt eine Landmine, markiert mit einem Feuerlöscher. Die Bibliothekarin sagt ihr beiläufig, jeder weiß, dass man sie meiden muss.

Diese Bibliothekarin ist Yulia Kakulya-Danylyuk. Sie hielt die Bibliothek offen. Trotz der Gefahr – wenn ein einziges falsches Wort dein Leben kosten könnte – führte sie ein Kriegstagebuch. Geschrieben mit blauer Tinte. In der ordentlichen Handschrift einer Lehrerin.

»Der Krieg begann in der Ukraine. Russland ist bei uns einmarschiert..." steht am 24. Februar 2022.«

Am 12. März 2022 schrieb Yulia:

»Es ist unglaublich, wie schnell man lernen kann, unter neuen Bedingungen zu leben... Ich höre abgefeuerte Raketen und hacke Holz.«

Unter einem Kirschbaum

Im Dorf schrieb noch jemand: Wolodymyr Wakulenko, ein Schriftsteller und Freund von Amelina. Er hätte fliehen können. Tat er aber nicht. Er blieb. Und hielt den Beginn der Invasion mit poetischen Zeilen fest:

»Die Sonne beeilte sich nicht, die Erde zu erwärmen. Langsam kamen scheue Tulpentriebe aus dem Boden. Niemand bedeckte sie zum Schutz vor dem Frost. Nach den zerbombten Gebäuden in der Stadt war keine Zeit für Blumen.«

Sowohl die Bibliothekarin als auch der Schriftsteller bemerken, wie schnell sie sich an den Schrecken angepasst haben. Wolodymyr schreibt:

»Man gewöhnt sich an alles; das Wichtigste ist, wer man inmitten all dessen bleibt. Die 'Grad'-Explosionen haben aufgehört, mich überhaupt zu stören.«

Am 24. März 2022 wird er von den Besatzern entführt. Amelina interviewt den Vater von Wolodymyr Wakulenko, der seit dem Tag der Entführung wartete. Die Wahrheit kommt bald ans Licht: Wakulenko wurde einige Tage später von seinen Entführern getötet. Mit einer Pistole erschossen. Sein Körper wurde in einem Massengrab außerhalb des Dorfes Isjum verscharrt.

Aber er hatte sein Tagebuch versteckt, aus Angst, sie würden es mitnehmen. Handfläche für Handfläche erkundete Amelina Wolodymyrs Hausgarten und fand es – unter einem Kirschbaum.

»Ich hatte keine Angst vor Landminen. Ich hatte Angst, dieses Tagebuch nicht zu finden.«

Sein letzter Eintrag, 21. März 2022:

»Putin ist ein Schwachkopf.«

Worte retten, Erinnerungen bewahren

Auch das ist eine Art, diesen Krieg zu führen. Worte retten. Erinnerungen bewahren. Russlands Krieg zielt nicht nur auf Menschen ab. Er zielt auf Kultur ab. Das Museum des Philosophen Hryhorii Skoworoda? Zerstört. Die Schewtschenko-Universität? Beschädigt. Museen, Bibliotheken, Galerien, Konzertsäle? Mehr als 514 kulturelle Stätten waren getroffen worden, als Amelina schrieb.

Am 10. Oktober wurden auch in Kyjiw mehrere Kulturobjekte beschädigt. Und dennoch strahlt Kyjiw:

»Kyjiw sieht so schön aus wie immer. Vielleicht sogar noch schöner. Das ist es und warum sie es niemals haben werden.""Ich schenke mir ein Glas Wein ein. Es ist sicherlich zu früh für Alkohol, aber ich habe das Gefühl, dass es fast das Ende der Geschichte ist, und ich sollte es markieren. Die Nachbarn werden mich nicht verurteilen: Sie alle sind wieder unter Beschuss, aber die Heldinnen meines Tagebuchs haben überhaupt keine Angst. Eine von ihnen hat gerade den Friedensnobelpreis erhalten. Eine andere stellt ihr Buch über Irpin und Butscha fertig. Sie alle gewinnen einen Kampf. Für einen Moment scheint es, dass Gerechtigkeit nicht nur möglich, sondern unvermeidlich ist, einfach weil ich sie schließlich definieren kann. Ich fühle es. Dort stehend, wehrlos, aber furchtlos, weiß ich, was Gerechtigkeit ist.«

Gegen Ende des Buches beschreibt Amelina, wie sie vom Balkon ihrer Kyjiwer Wohnung aus einem weiteren Luftangriff lauscht. Sie beobachtet, wie die Flugabwehrraketen auf den Angriff reagieren, der sich am nächtlichen Himmel der Stadt entfaltet. So apokalyptisch und doch so gewöhnlich. Sie beobachtet die Raketen vom Fenster aus:

»Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod... Ich stelle mir sogar vor, wie all die Frauen, über die ich schreibe, sich endlich bei meiner Beerdigung versammeln würden: Sie alle sind damit beschäftigt, für Gerechtigkeit zu kämpfen, also ist solch ein Anlass definitiv die einzige Chance. Aber dann erinnere ich mich daran, dass ich dieses Buch noch beenden, meinen Sohn aufwachsen sehen und möglicherweise in einigen Jahren sogar der Armee beitreten muss. Also trete ich von dem großartigen, aber gefährlichen Ausblick zurück und kehre zum Schreiben zurück.«

Gerechtigkeit. Das ist das Wort. Es zieht sich durch jede Seite.

»Was ist Gerechtigkeit? Wem sind wir bereit zu vergeben und wem nicht? Wie leben wir mit dem Bewusstsein, dass diejenigen, die für die schrecklichsten Verbrechen verantwortlich sind, vielleicht ungestraft davonkommen? Wie können wir diese Situation ändern? Welche Waffen haben wir zur Verfügung, um die Gerechtigkeit in diesen dunklen Zeiten zurückzubringen?«

Gerechtigkeit wurde Amelinas Mission. Gerechtigkeit gegen die Russen. Aber auch Gerechtigkeit gegen die mangelnde Anerkennung des ukrainischen Volkes und seiner Erzählung.

Im Februar 2023, fünf Monate vor ihrem Tod, kam Amelina nach Berlin. Sie beteiligte sich an einem Gespräch über Westsplaining – darüber, wie der Westen Russland weiterhin in den Mittelpunkt der Geschichte der Ukraine stellte. Sie war dort nicht nur als Kriegsverbrechensforscherin, sondern als Schriftstellerin. Sie sprach über Worte und darüber, wie der Krieg ihre Sprache verändert hatte.

»Als Schriftstellerin kann ich sagen, dass wir Krieg nicht mehr als Metapher verwenden. Wir haben überhaupt aufgehört, viele Metaphern zu verwenden – unsere Sprache ist einfacher und direkter geworden. Ich bin keine große Dichterin, aber ich habe während dieser umfassenden Invasion angefangen, Gedichte zu schreiben, weil ich sprachlos war. Diese kurze Form wurde für mich notwendig, um einfache, direkte Botschaften zu vermitteln. Ich spreche jetzt direkter, obwohl ich immer so war. Ich erinnere mich nicht daran, eine Romanautorin in einem friedlichen Land gewesen zu sein, da mein Debütroman 2014 herauskam, bereits nach der ersten russischen Invasion und Annexion der Krim. Aber gerade jetzt habe ich nicht einmal mehr die Ressourcen, so zu tun, als ob, und ich sehe keine Gründe mehr, vorsichtig zu sein. War is the time for sincerity.«

Berlin, Pilecki-Institut, Februar 2023

Das unvollendete Buch

Das Buch wurde nie fertiggestellt. Ihre Freunde und ihr Ex-Mann, Alex Amelin, haben es kuratiert. Es ist fragmentiert, aber nicht zerbrochen. Das Buch strahlt Aufrichtigkeit und, trotz allem, Hoffnung aus.

„Blick auf Frauen den Krieg im Blick" ist ein Buch, das Bestand haben wird – wie die wesentlichen und aufrichtigen Gedichte, die Amelina während des Krieges zu schreiben begann:

Warum seht ihr aus wie sie? Seid ihr vielleicht Brüder? Nein, unsere Hände waren verflochten nicht in einer Umarmung, sondern im Kampf` Unser Blut vermischte sich mit der Erde aus der sie unsere Ernte nahmen` Unsere Augen weinten Tränen die zu Eis erstarrten hinter den Toren unserer warmen Städte wurden wir hinausgeworfen Unsere Sprache wurde lebendig verbrannt schreiend auf dem Maidan` Und wir nahmen die fremde (Sprache) auf wie die Waffe eines anderen` Wir lernten aus den Büchern unserer Gefängniswärter alle Pfade im Gefängnislabyrinth Unsere Mutter verfluchte uns auszusehen wie die Mörder nicht wie unser getöteter Vater Damit wir nicht im Schlachthaus sterben sondern im Kampf Also, wenn unser Kampf beginnt Fragt uns nicht Warum wir wie jene aussehen die uns so lange töten Victoria Amelina, 8. Mai 2022 (via Darya Zorka)

Heute.

Am 25. Juni 2025 wurde Victoria Amelina posthum mit dem renommierten britischen Orwell-Preis für ihr Buch „Blick auf Frauen den Krieg im Blick" ausgezeichnet.

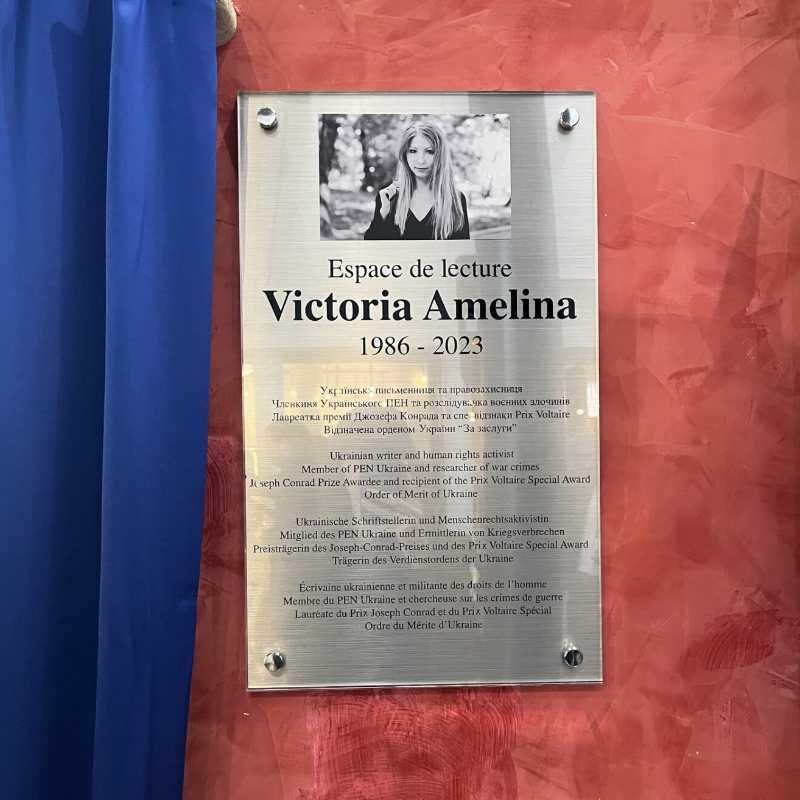

Am 11. März 2025 eröffnete das Europäische Parlament in Straßburg den Victoria-Amelina-Lesesaal.

Unterdessen wurde Ende Februar 2025 der Leichnam von Viktoriia Roshchyna, einer 27-jährigen ukrainischen Investigativjournalistin, die im August 2023 im russisch besetzten Teil der Region Saporischschja in der Ukraine verschwand, in die Ukraine zurückgebracht. Vorläufige forensische Untersuchungen deuten laut Staatsanwaltschaft auf „zahlreiche Anzeichen von Folter" hin: Brandspuren an ihren Füßen von Elektroschocks, Abschürfungen an Hüften und Kopf sowie eine gebrochene Rippe. Ihre Haare, die sie gerne lang und mit blond gefärbten Spitzen trug, waren abrasiert worden. Gerechtigkeit. Wir warten.

Und dann gibt es die widerständigen Frauen von Zla Mavka („wütende Feen"), ein Netzwerk ukrainischer Frauen, das von unten entstanden ist und in den von Russland besetzten Gebieten tätig ist. Die Mavka, benannt nach den mythischen Waldgeistern der Ukraine, die für ihre wilde und geheimnisvolle Natur bekannt sind, sind eine gewaltfreie Widerstandsbewegung. Sie wurden Anfang 2023 in Melitopol gegründet und sind bis heute aktiv. Ihre Geschichte wird hier erzählt 👉 www.balcanicaucaso.org..

Share this post